Avez-vous déjà eu l’impression, en entrant dans une galerie, que l’art ne se contentait plus de vous regarder, mais qu’il vous parlait, vous chuchotait à l’oreille ? C’est le sentiment fascinant que procure l’art sonore, cette discipline qui a su s’imposer dans le paysage contemporain en faisant du son non plus un simple accompagnement, mais une matière première. Ensemble, explorons comment cette dimension acoustique a non seulement transformé les œuvres, mais aussi les espaces qui les accueillent, redéfinissant notre expérience esthétique la plus intime.

Le son comme matière artistique à part entière

L’art sonore s’est affirmé en se libérant des conventions musicales pour explorer le son dans sa pure matérialité. Le compositeur avant-gardiste John Cage, figure tutélaire du mouvement, a résumé cette tension avec une formule provocatrice : « Je n’ai jamais écouté aucun son sans l’aimer : le seul problème avec les sons, c’est la musique ». Il aspirait à une expression ouverte à l’ensemble du son, et non seulement aux sons créés dans un but musical. Là où le musicien compose avec des notes et des harmonies, l’artiste sonore, comme l’explique Marcelo Armani, se concentre sur le son en tant que matière, sa manipulation et sa restructuration. Cette approche transdisciplinaire, puisant dans les arts visuels, la musique et la technologie, a été légitimée par des expositions majeures dès l’an 2000 et continue d’être célébrée dans des institutions visionnaires, à l’image du macLYON, qui explorent les liens profonds entre musique expérimentale et arts visuels.

Le défi acoustique des espaces d’exposition

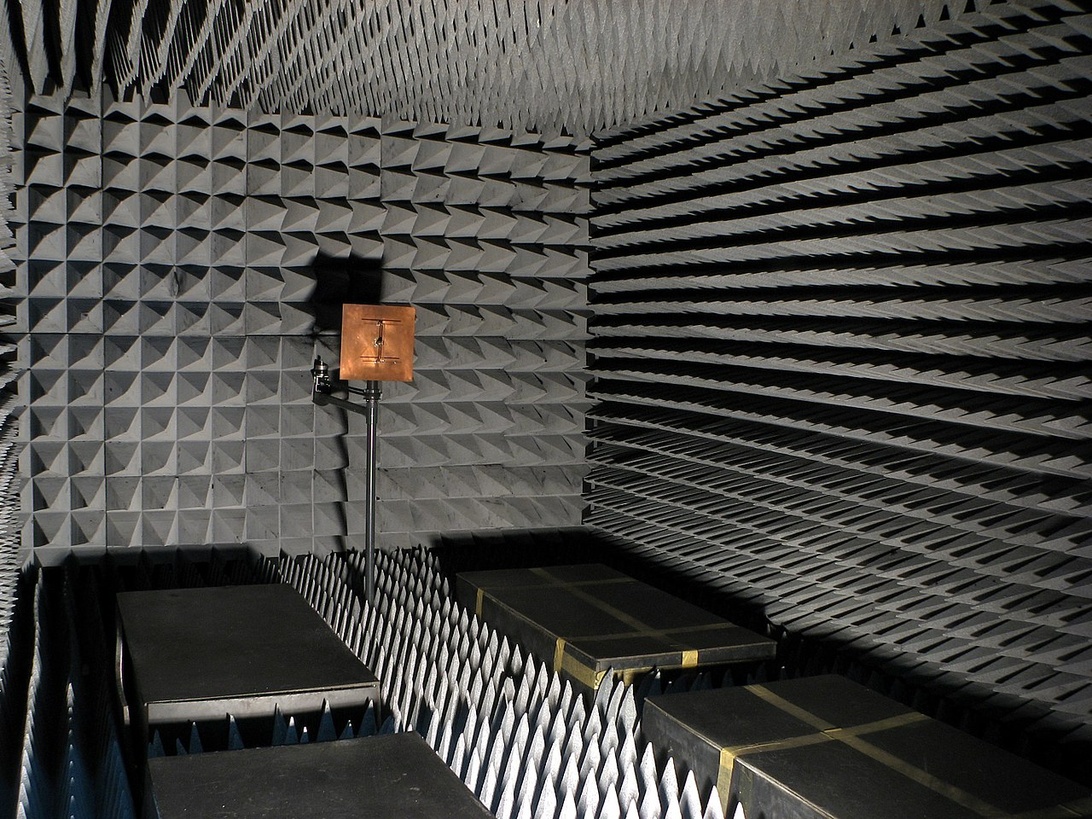

Cette nouvelle approche pose cependant un défi majeur : comment exposer le son ? Les musées, avec leurs grands volumes et leurs surfaces dures comme le marbre ou le verre, sont souvent des cauchemars acoustiques où la réverbération transforme le moindre bruit en une cacophonie fatigante. Une telle pollution sonore peut totalement dénaturer l’intention de l’artiste. Imaginez les sculptures mécaniques bruyantes de Jean Tinguely perdant leur force brute dans un écho assourdissant, ou les sons délicats des œuvres de Takis devenant inaudibles. À l’inverse, une œuvre comme « Plight » de Joseph Beuys, qui tapisse une pièce de feutre pour sculpter un silence dense et palpable, démontre que la maîtrise des matériaux est cruciale. Tout comme les créateurs explorent les textures dans l’art textile contemporain, Beuys utilise ici le feutre pour ses propriétés absorbantes, faisant du silence une présence active et de l’environnement un allié de l’œuvre.

Des solutions modernes pour une expérience auditive sublimée

Heureusement, l’innovation vient à la rescousse pour relever ce défi. L’évolution des panneaux acoustiques est spectaculaire. Loin des dalles purement fonctionnelles d’autrefois, ils se transforment en véritables éléments de design qui enrichissent l’identité visuelle d’un lieu tout en créant une clarté sonore inestimable. Cette fusion de la fonction et de l’esthétique rappelle comment d’autres éléments décoratifs, comme le papier peint, peuvent redéfinir un espace. D’autres technologies, comme les « douches sonores » hyper-directionnelles ou les transducteurs transformant une surface en haut-parleur, offrent des expériences d’écoute ciblées et immersives, sans l’isolement d’un casque.

Créer des mondes, l’art sonore immersif

L’art sonore ne se contente pas de remplir l’espace, il le crée, jouant avec notre perception pour construire des réalités alternatives. Les artistes exploitent ce que le théoricien Michel Chion nomme les « indices sonores matérialisants », ces détails acoustiques qui nous renseignent sur la nature d’une source sonore et ancrent le son dans une réalité tangible, même si elle est fictive.

La magie de la spatialisation sonore

Janet Cardiff et George Bures Miller sont passés maîtres dans l’art des « promenades sonores ». Dans leur œuvre *Alter Bahnhof Video Walk*, les participants, munis d’un casque, sont guidés dans une gare par des sons enregistrés en binaural, une technique qui recrée une perception sonore en trois dimensions. Le passé de l’enregistrement se superpose au présent de l’expérience, créant une confusion fascinante entre le réel et le virtuel. Les sons de l’œuvre se mêlent aux bruits ambiants, et l’auditeur peine à distinguer les sources réelles des sources fictives, une véritable « schizophrénie perceptive » où les frontières de la réalité se brouillent.

L’immersion par la privation sensorielle

D’autres artistes vont encore plus loin en nous plongeant dans le noir complet. L’installation *Dans le noir…* du collectif Digital Flesh prive le participant de la vue pour exacerber l’ouïe. Dans l’obscurité, des sons de corps en mouvement circulent autour de nous, créant une présence fantomatique incroyablement réelle grâce à un système de spatialisation sonore. Notre corps devient une antenne, chaque son redessinant les contours d’un espace invisible. Ces œuvres nous rappellent à quel point nos sens sont interdépendants et comment l’ouïe peut, à elle seule, construire un espace, une présence et une émotion.

L’écoute comme nouvelle conscience écologique

Cette attention portée au son a également ouvert la voie à une nouvelle conscience écologique. Dès les années 1960, le chercheur R. Murray Schafer a développé le concept de « paysage sonore » (soundscape) et a fondé l’écologie acoustique. Il a souligné comment les sons de la technique et de la machine ont supplanté les sons naturels, nous invitant à une écoute plus attentive de notre environnement. De nombreux artistes contemporains s’inscrivent dans cette lignée, agissant comme des archivistes du monde auditif. À travers des œuvres basées sur le *field recording* (enregistrement de terrain), ils capturent le murmure d’un océan menacé, comme dans *Acoustic Ocean* d’Ursula Biemann, ou la cacophonie d’une métropole. En nous donnant à entendre ces paysages sonores, ils ne font pas que de l’art : ils nous sensibilisent à la fragilité de nos écosystèmes auditifs et à l’impact de l’activité humaine.

Au-delà du silence, une symphonie sensorielle retrouvée

Cette révolution acoustique change durablement notre façon de visiter une exposition, mais aussi de percevoir notre quotidien. Elle nous rappelle que l’esthétique n’est pas seulement dans ce qui est visible, mais aussi dans les textures sonores qui nous entourent, du craquement d’un parquet au chant d’un oiseau en ville. L’art sonore nous offre de nouvelles clés d’écoute, nous invitant à trouver la poésie et la musique cachées dans le grand concert du monde. Et si la plus belle œuvre d’art était simplement celle qui nous apprenait à mieux écouter ?